ブログ

ブログ一覧

夏の思い出

新型コロナの第7波が猛威を振るっていた8月、東北に行ってきました。

母とともに、昔住んでいた福島県相馬市とその周辺(仙台・松島)をめぐる旅でした。

まず初日に、相馬市の松川浦漁港にある「浜の駅松川浦」で昼食を。

道の駅と同じようなところで、東日本大震災の復興市民市場として地元の食材が

楽しめるスポットです。

思いがけない出会いというのは、旅をわくわくさせるものですが、

昼食後、外のベンチでくつろいでいたところに、自称「シルバー軍団」とおっしゃる

平均年齢70歳以上のチャリダー6人組の男性がやってきて、きさくに話しかけてくれました。

自分たちは福島市から100㎞以上も自転車をこいで来て、もう体力の限界!

とか言いながらも楽しそうに笑いあっているその姿はとても輝いていました。

その中のお一人が、サラリーマン時代、我が家のすぐ近くに住んでいたことがわかりました。

定年後、福島に帰られたそうですが、私たちはその逆で、昔、相馬に住んでいたけど、

転勤で関東に移ったので、今日は思い出の地を訪ねるためにここにやってきたことを

伝えると、お互いにとても親近感がわき、さらに話が弾みました。

私は「これこそが旅だ!」と旅行の醍醐味を初日のお昼に味わえたことで

とても嬉しくなりました。

翌日は、仙台から松島に行き、遊覧船に乗った後、伊達政宗ゆかりの国宝「瑞巌寺」へ。

総門から本堂に続く洞窟、安土桃山文化を伝える建物ときらびやかな襖絵が目を引きます。

見物の時にちょうど私たちの前にいた歴史に詳しいご夫婦が、無知な私たちの会話を聞いて、

ガイドさんのようにいろいろと教えてくださったこともよい出会いでした。

東北はどこに行っても11年前の東日本大震災の話が出てきます。

今回訪れた海岸沿いの地域ではとくに津波の大きさを目の当たりにし、

想像を超える痛みが人々の心と大地に刻まれていることを実感します。

こちらは仙台の七夕まつり。3年ぶりに開催されました。

色鮮やかな笹飾りをこれからもずっと見ていられるよう、世の中の平和を願うばかりです。

新・事務机

7月の終わりに、事務所の机を総入れ替えしました。

私が開業2年目よりお世話になった合同事務所から持ってきた机。

かれこれ25年も使いましたのでとても愛着があります。

でも四半世紀も経つとあちこちほころびが出てきて…。

強い地震があったあくる日の朝、事務所に来たらカギをかけていたにもかかわらず

一段だけ飛び出ていた引き出しがありました。

それを見たとき、「新しい机を買おう!」と強く決心したのでした。

こうしてみるとガタガタに並んでますね ><

そして搬入当日。

机は、机のまま届くものと思っていたら、なんとその場で組み立て。

組み立てをするお兄さん2人がまず古い机の撤去をして、掃除機で床をきれいにし、

次々とパーツを運び込み、梱包を開けて組み立てていきました。

↑ 机の引き出し完成図。

↑ 足と背面版取り付け完成図

↑ そして天板が置かれてすべて完成です!!

まっすぐに並んでいてきれいですね~☆

13時過ぎから撤去作業をはじめ、机6台の設置までこの間、約1時間。

ものすごい手際の良さでしたよ!

作業の様子を見ていて、ハローワークを思い出しました。

窓口に束で提出された何十枚もの離職票をものすごい勢いでチェックしていく職員さんの姿と重なりました。

さすがにプロですね!久々にスカッとした気分になりました。

これからはこの白い机にお世話になります。

机たち、よろしくね!

高価買取

最近やたらと「高価買取」のチラシが入ってきますね。

時計、貴金属、洋酒、ブランドバッグ等。

なので私も、飲み手のいなくなった実家の洋酒を買い取ってもらうことにしました。

チラシでは、

サントリー山崎50年:36,000,000円

サントリーAge Unknown:2,000,000円

と、ものすごいお値段!?

うちのも、もったいなくて飲まずにとっておいた洋酒だから、

それなりの値はつくかもしれない!

さて、いかほどに?

お店に持っていった結果、400,000円でした~!!

・・・と言いたいところですが、ゼロが二つも少ない4,000円でした~ ^^;

まぁ、そんなにうまい話はないですよね。

お店の人に言われたのは、

「特別高いお酒はありません。封を開けていなくても古いからお酒の量が減っていますよ。」と。

たしかに昭和時代にいただいたお酒かも。。。

シンクに流して処分してしまおうと思っていたので、4,000円で買い取ってもらえただけでもありがたいです。

それにしても「サントリー山崎50年:36,000,000円」とは、いったい何者なんでしょう?

調べると2005年、2007年、2011年に3回だけ販売されたお酒で、

定価は1本100万円だったそうです。

50本、50本、150本の限定販売だったので、世の中に250本しか出回っていません。

そんなお酒を所有してたら、売るか自分で味見をするか、悩んでしまいますね。

「優美で複雑、繊細、そして神秘的ともいえる味わい」と謳われるお酒に

一度お目にかかってみたいものです。

ユリの花

あちこちで色とりどりの紫陽花が咲いてきれいですね。

昨年、新宿の路地裏で、紫陽花とともに咲く

とてもエネルギッシュなユリを見つけました。

ユリと言えば字のごとく、白くて華麗なイメージがありますが

このユリは民家の塀の外で雑草のように生えています。

地面に無造作に放置されたパイロンのかけらなんか

ものともせず咲くピンクと黄色のユリ。

何があってもバーンと輝きを放つこのたくましさに魅了されてしまいました。

ユリって一つの茎にこんなに花をつけるのですね。

昨年は散り際も豪快でしたので、これから梅雨明けまでその姿を追って楽しみます!

〇年ぶりに…

3年ぶりの行動制限なしのGW、いかがお過ごしでしたでしょうか?

私のGWは、5年ぶりのスマホ機種変更から始まりました。

機種変更と言えば、1日がかりの作業というイメージがありましたので、ものすごく気が重かったのですが、

今回はお店の滞在時間が35分という驚きの短さでした!

データの移行は、家に帰ってからBluetoothで難なく完了。

新機種で電卓のアプリを開いたら、旧機種で最後に計算した数字がそのまま残っているという

とても精密な移行でした。(笑)

GW中盤は、1年ぶりに近所のクリーニング店へ。

30%OFFのキャンペーン期間になるこの時期、いつも冬物のコートを出していますが、

今年はキャンペーンのチラシが入らなかったので、すっかり忘れていました。

とりあえず、キャンペーン期間の確認のためにお店へ行ったら、4月いっぱいで終わったとのこと。

しかも今年から石油価格の高騰により、定価が上がったうえに20%OFFに。

折込チラシは、経費削減のため廃止。。。

クリーニング業界は不況に陥っているため応援したところですが、クリーニング代も安くはないので

通常の値段の時期に出せないところが心苦しいです。

今月後半にまたキャンペーンをやるということですので、今度こそは忘れずに出さないと!

GWの後半は、初めてプロ合唱団のコンサートに行ってきました。

集団で声を出す合唱はコロナの影響をもろに受けた音楽ではないでしょうか。

この日もマスク姿でステージに現れましたが、「今日は2年ぶりにマスクなしで歌います~!」と言って

全員が一斉にマスクを外し、歌を歌いました♪

生の人間の声は、どんな楽器もかなわないぐらいのエネルギーを届けてくれますが、

今回私が感じたのは「温かみ」でした。人間の体温が伝わりました!

SNSやインターネットではなく、現実のコミュニケーションを求めるのは、

人の温もりを求めているのかもしれないと思ったコンサートでした。

さてこちらは、3年半ぶりに花を咲かせた胡蝶蘭。

茎が長すぎて撮影場所に苦労してしまいました ^^;

今度は何年後に咲いてくれることでしょう?

駅名が…!?

ビックリしました!

いつもの通勤電車が途中駅の成増に停まったとき、目に入ってきた駅名が変わっていたのです。

えっっ??

特急通過のため少し停車したので、思わず電車から降りて確認してしまいました。

もともと広告看板だったっけ…?

でも前後の駅名はあってるし、路線図も載っているから本物??

いったいこれは・・・???

インターネットで調べてわかりました。

成増はモスバーガー発祥の地で、今年50周年を迎えるとのことです。

それでこの駅名になったそうで。

なったと言っても期間限定ですけどね。

それにしても、すごいコラボですね。

これを考案してこれで行こう!と決めたモスバーガーの発想力もさることながら、

この企画を受け入れた東武鉄道の懐の深さに感心します。

南口の駅表示も「なりもす」で、「なりもす」記念切符もあるそうですよ。

記念撮影をしている人がいたので、コロナ禍の中、ささやかながら観光地に来た気分になりました。(^o^)

今年の目標

令和4年になり早1ヶ月が過ぎ…。

今年もコロナ禍での生活になりそうですね。

コロナがなければやりたいことはいくつかありますが、叶えるのはまだ先になりそうなので、

実行してみよう!という小さな目標を二つ立てました。

一つは、体を柔らかくすること。

もともと体は柔らかいほうですが、それでも運動をしてないとあちこちの筋がコチコチに。

特に太ももの裏側がバキバキです。

なので目指すは、足を左右に開いて床に座り、上半身を前に倒してべたーっとお腹が全部床にくっつくぐらい

の柔らかさです。

今は、腕の肘が床について頬杖ができるくらいになりました。

もう一つは、冷蔵庫の野菜を腐らせないこと。

美味しそうな野菜を見るとついつい買ってしまい、結局全部使いきれずに腐らせてしまうことが多々あります。

これは食品ロスからみても避けなくてはいけませんので、まずは買ったらすぐに作る、

残るならその野菜がなくなるまで他の野菜を買わない。そして大きな野菜は、野菜の鮮度を保つ専用の袋で保存する。

今日はお弁当に入れようと取っておいた最後のプチトマトがシワシワになってしまいました。

生では食べたくないので、他の野菜と炒めて使ってしまわないと。

こういう時、ポン酢で炒めるのが今のお気に入りです!

【おまけ】

最近買ったのですが、これ、いいですよ!

「刃」を研ぐための「ダイアモンドシャープナー」です。

私の場合、切れなくなったハサミを研ぎました。

新聞を束ねるビニールひもカットの切れ味が抜群に☆

しなるのが特徴で、包丁はもちろんのこと、スライサーやカマ(!?)も研げるそうです。

あと爪も。

身体も強くしなやかに!…ですね。

歓喜の歌

12月と言ったら日本ではこの音楽。

そう、ベートーヴェンの交響曲第9番、「歓喜の歌」。

メロディは知っていても、歌詞をちゃんと読んだことがない人が多いのではないでしょうか。

ドイツの詩人:シラーによる詩ですが、冒頭の2行はベートーヴェンがつけた歌詞です。

私はこの2行に、この音楽のすごさを感じてしまいます!

再びコロナの脅威を感じながら迎える年越しになりましたが、

また来年も元気に過ごせますように。

ベートーヴェン交響曲第9番「歓喜の歌」 訳:金子哲理

おお友よ この調べでははない!

さらに心地よく 喜びにあふれる歌を ともに歌おう!

喜び!神の閃光 天国の乙女たち!

私たちは炎に酔いしれて 天国の汝の聖地に 歩みを進める!

時の流れに激しく引き裂かれた者も 神の不思議な力によって再び結びつき

神の柔らかな翼のある場所で すべての人々は同胞となる

ひとりの心の友を持つ 心優しい妻を得る

こうした幸福を得た者は 喜びに唱和せよ!

そうだ、この地上にひとりでも 魂の友を持つ者も ともに歌おう

そして、それが叶わぬ者は 涙とともにこの輪から離れよ

すべての被造物は 自然の乳房から喜びを飲み

善人も 悪人も みな 創造主の薔薇の小路をたどる

神はくちづけと葡萄酒と そして死の試練をくぐった友を与え給うた

虫にさえも神は快楽を与えた そして天使ケルビムは 神の前に立つ

喜びよ 太陽が広い空を 神の定めに従って駆けるように

同胞よ!自らの道を喜びをもって進め!英雄が勝利に向かって走るように!

抱き合おう!幾百万の人々よ!この口づけを全世界に!

同胞よ!星々の彼方に 父なる神は住み給う

幾百万よ ひれ伏したか? 人々よ 創造主を感じるか?

星々の天幕に 神を求めよ!星々の彼方に 神は住み給う。

西暦・和暦

みなさんは西暦派ですか?それとも和暦派ですか?

私は仕事柄のせいか、和暦でないと過去の出来事が出てこないタイプですが、

昭和・平成・令和の3つの時代を生きてきた現役世代のみなさんは、

和暦派から西暦派に移行した人も多いのではないでしょうか。

この「仕事柄」というのは、

役所に届け出る書類に記載する入社日・退職日や生年月日等が和暦だからなのですが、

先日、ある助成金の申請書を作成した時にものすごくビックリしたことがありました。

なんと雇用保険の資格取得年月日を西暦で書くようになっていたのです!?

資格取得届は和暦で届け出しますので、戻ってくる控えも当然、和暦です。

ところが、助成金の申請書(エクセル版)には、「西暦を入力」となっていたので

和暦を西暦に変換しないといけなくなりました。(めんどくさかった~><)

これが昭和時代であれば簡単にできましたよ。

西暦の下二桁から25を引けばよかったので。

あるいは和暦に25を足せばすぐに西暦が出ました。

それが平成になって西暦がミレニアムをまたぎ、昭和のようにはいかなくなりました。

2000年以降は、12を足したものが平成の年ですが、平成から西暦がパッと出てきません 。

12はわかっていても、足すのか引くのか、そこからわからなくなります。

もはや令和なんて無理ですね~

それにしても厚生労働省が、雇用保険の資格取得年月日を西暦で書かせるなんて…。

ところで、和暦派の私でも、さすがに東京オリンピックは2020年と西暦で覚えています。

でもこれを和暦で答えるのはなかなかの至難の業ですね。

そもそも実際の開催年と違うのですから、頭はもう大混乱!

ショパンコンクール

昨年開催予定だったイベントが新型コロナの影響で1年先延ばしになったのは

オリンピック・パラリンピックだけではありません。

5年に1度のピアノの国際コンクールであるショパンコンクールも1年延期になり、

この10月3日からスタートしました。第一次予選から第二次・第三次予選後、

ショパンの命日(10月17日)を挟み、コンチェルト演奏の本選で優勝者が決まります。

ピアノが好きな私でも、ショパンコンクールに誰が出場するかチェックしていませんし、

コンクールが終わった後に結果を知るぐらいでしたが、今年はちょっと違います。

ピアノ界で大活躍している何人もの若手ピアニストが予備予選を通過して一次予選へ出場することになりました。

幼少のころからプロとしてリサイタルを行っているピアニスト、クラシックのTV番組でよく見かけるピアニスト、

今流行りのYOU TUBEで大活躍のピアニストが出ていますので、ちょっと話題になっています。

皆さん、プロとして活躍していますので、今更コンクールに出る必要があるのか?と思いますが、

ピアノ曲の王道であるショパンの名がついたコンクールは特別なものなのでしょう。

ショパンコンクールの特徴は、予選から本選のコンチェルトまですべてショパンの曲を弾くことです。

他の国際コンクールでは、日本人の優勝者が出ていますが、ショパンコンクールではまだ日本人の優勝者は

出ていません。

そんなところを見どころに、今まさに国際舞台で頑張っている日本人ピアニストの皆さんを応援したいと思います♪

★コンクールの日程

1次予選 87名→40名 10/3(日)~10/7(木)

2次予選 40名→20名 10/9(土)~10/12(火)

3次予選 20名→10名 10/14(木)~10/16(土)

本選 10名 10/18(月)~10/20(水)

どの体温計があってる?

最近は自分の体温を気にすることが多くなりましたね。

私はずっと、自分は低体温だと思っていました。

朝起きてから測るといつも35.8℃で、この体温計は壊れているんじゃないか?

と思うぐらい、35.8℃を表示していました。

ところがその体温計が本当に壊れてしまったので新しい体温計に変えたら、

今度はまた壊れてるんじゃないか?と思うぐらい、毎回36.3℃を表示します。

体温計を変えたら低体温でなくなった???

さてさて、8月23日に1回目のワクチン接種をしましたので(接種直前の熱は35.7℃)、

翌日は副反応の熱を警戒し、体温をこまめに測っていたところ、最高で37.4℃の微熱を

計測しました。でもだるさ等の自覚症状は全くありません。

もしかして前の体温計だったら0.5℃低い36.9℃だったかも???

翌日の朝はいつもの通りの36.3℃でしたので、それ以降は熱を測っていませんでしたが、

ワクチン接種4日後に歯医者へ行ったところ、おでこで測る非接触型の体温計で

37.6℃と出てしまいました。どこも具合悪くないので自分でもびっくりしたのですが、

2回測り直したら37℃に下がったので、予定通り歯のクリーニングを行ってもらいました。

「家でも測ってみてくださいね。」と言われたので、帰宅後すぐに測ってみましたが、

いつもの36.3℃。

う~ん、熱ってこんなにも変動するものだったのでしょうか?

測り方によってかなり違いが出るので、数字だけを見て判断できるものではないと思いました。

コロナ禍ゆえに、自分の身体の声をじっくりと聴けるようになりたいですね。

新しいテレビのリモコン

10年前に買ったテレビが壊れてしまったので、この度テレビを新調しました。

新しいテレビが届いて驚いたのは、リモコンです!

いまどきはこんなボタンが付いているのですね。

決定ボタンの横にある「NETFLIX」と左端にある「Abema TV」ボタン。

しかもキャラクター!

10年前と言えば、地上波がアナログからデジタルに切り替わり、強制的にテレビを買い替えた年でした。

あれから10年、テレビにもインターネットが欠かせなくなったことを実感です。

これから先の10年はどんな進化を遂げるのでしょう?

テレビ体操

本当に身体を動かす機会が減りましたね。

以前は外出が多かったので、よく歩きました。

お客さんのところに行ったり、役所に行ったりですが、今のこの時期が一番ハードで、

季節的業務である「算定基礎届」の届け出に朝からずっと役所回りをしたものです。

実はそれがものすごい運動になっていましたが、今では届け出が電子申請に取って代わってしまいました。

なので身体を動かすと言ったらせいぜい通勤ぐらいなものですが、

その通勤も在宅勤務の普及で少なくなりつつあります。

そうするともう自分で運動するしかありませんね。

継続的にウォーキングができればよいのですが、休日は外に出たくないタイプなので続きません。

それならば家にあるエアロバイクを…と思いましたが、景色も何も変わらないところでの単調な動きは

すぐに飽きてしまいました。

じゃあどうするか?ということで思いついたのがテレビ体操(NHK)です。

これがけっこういいんです!

毎朝6時25分から10分間、テレビを見ながらの軽い運動とラジオ体操。

以下は、私が感じるメリットです。

①運動するための支度をしなくてよいこと。(朝起きたままの格好でOK!)

②10分で終わること。(朝のルーティーンに組み込める時間!)

③全身運動であること。(軽く汗をかく!)

④番組開始時刻が決まっているので、何があっても6時25分からの10分間は運動時間になること。

(怠け者に強制力あり!)

6時25分を逃すとその日は運動できなくなるので(録画はしません)、明日は忘れないようにしよう!

という意欲がわくほど私にとって楽しい運動です。

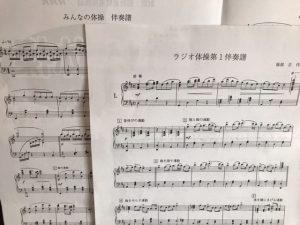

番組HPを見てたら、ラジオ体操第1・第2とみんなの体操の伴奏譜を提供していることを知り、

申し込んで送ってもらっちゃいました♪

自分で弾いてみると新たな発見があり、これはこれで楽譜好きの私ならではの楽しみ方もしてしまいました。

テレビ体操、みなさんもお勧めですよ~~~

午後のひととき

最近、コーヒーを美味しそうに淹れるドラマを観ていたので、久しぶりに本格的なコーヒーが飲みたくなり、

近所の喫茶店に行ってみることにしました。

一軒家の1階がお店になっている隠れ家的なところです。

黒蜜がかかったシフォンケーキとコーヒーのセットを注文。

やっぱり自分で作るインスタントコーヒーとは段違い!

この喫茶店、隠れ家にふさわしく店内にはクラシック音楽が流れていました。

「あっこれ、ベートーヴェンの交響曲・英雄だ!いいね、いいね。」と本を読みながらも耳を傾けていたのですが、

そのうちバイオリン協奏曲が流れたかと思ったら、ピアノとバイオリンのソナタが流れ、

しまいにはエリーゼのためにが流れてきました。

「もしかしてこのCD、ランダム演奏になってる?」というくらい、いろんな種類の曲が聞こえてきました。

ちょうどその時、常連さんと思われる男性が店主に「これ、音楽鳴ってるの?音が小さくない?」と言い、

近くにいた別のお客さんにも「どう?聞こえる?」と尋ねていました。

やっぱり他のお客さんもベートーヴェンの曲を聴いていたのですね。

音量のことを聞かれたお客さんは「このぐらいで大丈夫です。」と答えていましたが、常連さんはご不満のようです。

私は聞かれてはいないけど「私も大丈夫。」と内心思っていましたが、

店主は「じゃあ、もう少しボリューム上げますね。」と言って、少しだけ音が大きくなりました。

すると絶妙なタイミングでジャジャジャジャーン!と交響曲・運命が鳴り!?

曲は途中で終わり、次はすこぶる静かなピアノ曲・月光ソナタへと移っていきました。

もうこの時点で私は読んでいた本がまったく頭に入らなくなってしまいました。

いったいこのCDはなんなんだ?

ベートーヴェンの曲が不完全な形であれこれ流れるCDが気になって仕方ありませんでした。

お店に入ってからそろそろ1時間。帰ることにしてお会計へ。

店主に、「今かかっているCDは何ですか?」と思い切って聞いてみることにしました。

そしたらCDジャケットを見せてくれたのですが、ベートーヴェンの曲を集めたオムニバスだったのです。

店主は「いろんな曲が聴けるほうが楽しいかなと思って。」と。

それで私もようやく納得!

その場に偶然居合わせた知らない者同士のちょっとした会話。

コロナ禍の今では珍しいことになってしまったような気がします。

小さな場所で流れていた音楽をめぐって会話に参加していない私ですら繋がりを感じ、

とても和んだ午後のひとときでした。

これからもこのお店に足を運んで、常連さんになってみようかなと思ったところです。

GW前に読んだ本

読書好きの職員から、音楽好きの私におもしろい本をお勧めしてもらいました。

↓ 鈴木智彦:著 「ヤクザときどきピアノ」

おもしろいを通り越して、私の琴線に触れまくりで感動してしまいました。

内容は、著者である鈴木氏が(ヤクザではありません)ABBAの「ダンシング・クイーン」を弾けるようになりたい

というだけの目的で未経験のピアノを習い、発表会で演奏するまでの道のりを書いたエッセイです。

何がおもしろいって、鈴木氏の表現力に抱腹絶倒です。

タイトルの「ヤクザ」という文字が気になりますよね。

鈴木氏はヤクザの取材を多く行っているルポライターです。

なのでその世界に精通しているわけですが、未知であるピアノに触れたときの感動を

すべてヤクザの世界で経験したときの驚愕に置き換えて例えてくるところに絶妙な可笑しさがあります。

電車の中で読んでいると、マスクの下で顔の表情筋が上がりっぱなしです。

これはもう、読んでいただくしか説明できませんので、最近笑ってないなと思う方は是非読んでみてください。

お勧めです! 職員も私も図書館で借りて読みました。

鈴木氏の恩師であるレイコ先生は、「練習すれば弾けない曲はない!」とピアノ初心者の著者におっしゃいました。

この言葉は今の私にもとても響き、励まされる言葉です。

音楽は上手下手ではなく心である!とわかっていても、素人の楽器演奏者は間違えないように弾くことだけに

こだわってしまうものですが、そこについて鈴木氏も

「1000回弾いて999回弾けるようになってようやく人前でそれなりの演奏ができる」とおっしゃっています。

社労士の音楽クラブで舞台に上がることのある身としては、そのことが痛いほどよくわかります。

苦手箇所を10回弾いて1回しか間違えないで弾けるようになったレベル(私)では全然ダメですね。

本番では必ず間違えます~ ><

本の最後に読者特典として、鈴木氏の演奏動画が観れる案内がありましたので動画を観てみましたが、

(読者でなくても観ることができます)

ピアノをまったく弾けなかった人がここまで弾けるように頑張ったことを思うとうるうるしてしまいます。

やっぱり音楽は、演奏に心が表れてこそ感動が伝わるものですね。

さて、この本を読み終えたあと、昨年の秋に図書館で予約していた馳星周:著「少年と犬」がやっと回ってきました。

直木賞受賞作だけあって、次が読みたくなるような展開に引き込まれました。

犬は人間の守り神。そばに居てほしくなります。

こちらもお勧めですよ!

パズルができる日常

趣味は?と聞かれれば「音楽」と答えますが、

週末になると新聞に載っているパズルをいつも解いているので、

パズルも趣味なんだということに気が付きました。

音楽は、コンサートやライプに行ったり、ピアノを弾いたりすることが好きですが、

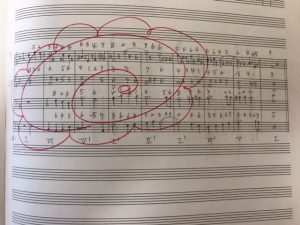

それだけでは物足らず、習い事として音楽理論を学んでいます。

そこで出される課題が、これまた実にパズル的!

数字が書いてあって、パズルっぼくないですか?

花丸もらっていますが、これを完成させるのに10時間以上かかっています。

これは対位法の課題で、数字は音と音の距離を表しています。

課題にはルールがあるので、その決まり事を逸脱しないよう数字を書いて

チェックしています。

ひたすら考えて音を埋めていく作業は、パズルそのものです。

一般的にパズルと言ったら一つしかない正解を理論やひらめきで解いて行きますが、

この対位法の課題は、正解が一つだけではありません。

幾通りもの音楽が出来ます。

なので、理論に感性を乗せて偶然できた美しいメロディに出会えたときは、

ちょっとした感動があり、至福の時となります♪

先日、東日本大震災から10年という節目の年を迎えました。

その日を意識したら、いつものんきなことしか書いていないこのブログが

止まってしまいました。

なんてことのない日常は、失われてその大切さがわかるものですが、

コロナ禍でもパズルを楽しんでいられる日常があることに、心から感謝したいと思います。

迷子の鳥

朝の通勤時間帯に自宅の最寄り駅で、

「逃げたオカメインコを探しています」というオカメの似顔絵(かなり上手!)付きの紙を掲げた人を見かけました。

「あ~、うちでもあったなぁ」と苦い経験を思い出しました。

かつて私も、オカメインコを飼っていました。

そのオカメもどこからか飛んできて、うちにたどり着いた鳥です。

セキセイインコはたくさん飼っていましたが、オカメは初めてで、

セキセイより体が大きいのでちょっと怖かったりもしましたが、

まったくそんなことはなく、頭の羽が立っていて頬っぺたが赤い顔が愛らしい

おっとりとした鳥です。

前のお宅で相当可愛がられていたようで、とてもよくなついていました。

手乗りインコは自分も人間と同じと思っていて、とにかく人と一緒に遊びたくて仕方がないのです。

だから家の中に放し飼いにして過ごすのですが、そうすると人の後ばっかり追いかけて飛んできます。

そこで勢い余って肩に止まりそこね、たまたま開いていた窓から外に飛び出てしまった…と。

うちで何度経験したことか。

そのたびに胸が締め付けられる思いをしました。

この寒空に、今どうしているんだろう。エサは食べられているんだろうか?

誰かいい人のところに飛び込んでくれればいいけど…と、来る日も来る日も心配ばかり。

せっかくうちにやってきたオカメも、ちょっとした不注意から逃がしてしまいました。

インコは物まねが上手で、自分の名前を喋るほど賢いのに、一度外に出てしまったらほとんどの場合、

戻ってくることがありません。そういうところがおバカです。

当時の私も、「オカメインコを探しています」と似顔絵(のっぺりとした一本線の下手くそな絵)を描いて、

近所のバス停に貼りました。

インターネットが普及してない時のアナログな手法ですね。

残念ながら、見つからなかったですが。

駅で見かけた「探しています」の方…、どうしたかなぁとずっと気になっています。

逃げてしまったオカメがうちに迷い込んできてくれたらいいのに。

元の飼い主さんに戻してあげたいです。

今年の漢字

もうすぐ今年の世相を表す漢字一文字の発表ですね。

コロナに関連した文字になることは予想されるところですが、

今年、最も注目された字はこの字ではないかと思っています。

それは「竈」です。

拡大文字はこちら。

アニメ・鬼滅の刃のファンならピンときますよね。

そうです!主人公の苗字の一文字です!!

宮城県の塩竃市のHPに書き順が載っていることからか、

鬼滅効果でアクセスが集中したと話題になった字です。

たしかにこの字は書けません。

穴と土まではわかりますが、そのあと真ん中の縦棒をいつ書くのか、

また、右左どちらの縦棒を先に書くのか全くわかりませんでした。

例えば、「非」であれば、縦棒は左から書きますよね。

でも「竈」の縦棒は、HPの書き順を見ると右から書いています。

もうそれだけでもビックリです!

塩竃市の正式名は「竈」表記ですが、市のあちこちに簡単な文字の「釜」と混在しているそうです。

そこで市が、市の名称を「塩釜市」にしたほうが良いかどうかアンケート調査を行ったところ、

昭和56年当時は、書きやすいという理由で賛成が66.6%あったようですが、

「塩竃市」でも不便を感じないと思う人が半数以上いたことから市名変更の機運にはないと、

これまで同様「塩竃市」としたそうです。

きっと今このアンケートを取ったら、絶対に「竈」がいい!と思う市民のほうが多そうですね。

難しい字ですが、これからも誇り高き字として継承されることではないでしょうか。

新しい生活様式になって

★在宅勤務日の昼食

最近、週に1回、在宅勤務をしています。

在宅勤務だからといって寝坊するわけでなく、いつもと同じ時間に起きますが、

お弁当は作らないことにしています。(事務所に行くときはお弁当持参。)

そうするとお昼に何が起きるかというと、

お弁当だったら12時になればすぐに食べることができるのに、

何も用意していないので作るしかありません。

パンでも買っておけばよいのでしょうが、私はお餅を焼くことにしています。

(スライスチーズをのせて焼いた餅を海苔で挟んで食べるのが好きです!)

自分で決めた昼休み45分、家だと短い… ^^;

★オンラインセミナー

3密を避けるために、リアルセミナーが行われなくなりました。

もっぱらオンラインセミナー。

視聴してみると、気楽に聴けるところがよかったりして。

でもなぜか、夜の開始時刻は18時~というセミナーが意外と多いのです。

今までだったら、19時開始が多かったと思いますが、

18時開始では事務所に居残るか早退しないと聴けません。

在宅勤務だとしても、ちょっと中途半端な時間。

どうも私のライフスタイルには合わないようで…。

★マスク

店頭からマスクが消えた今年の2月以降、不織布マスクを洗って再利用していましたが、

マスク不足の心配がなくなった今でもその習慣が抜けません。

気がついたら、コロナ前に購入したマスクがまだたくさん残っていました!?

戦争を経験した世代が物を大切にする心がけと同じですね。

それは良いことだ!

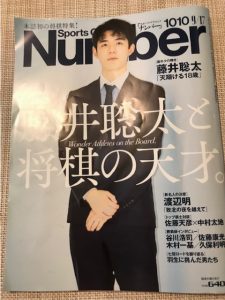

Number

まさかスポーツ誌・Numberに、棋士(将棋)が紹介されるなんて!

もう嬉しすぎです~(涙)

雑誌が売り切れる前に買いましたよ!

20万部の売れ行きだそうで。

それだけ棋士に注目している人がたくさんいるんですね。

将棋のルールを知らなくても、アスリートとしての棋士にスポットを当てているので、

棋士の人生観や対局でのドラマを知ることができ、読んでいて引き込まれます。

注目の記事はもちろん表紙になっている若きタイトル保持者・藤井聡太二冠ですが、

かつて同じように将棋界に旋風を巻き起こした羽生九段にまつわるエピソードも面白いです。

数々の偉業を成し遂げているだけあって、勝負師としてその場の空気を読む感受性が

人一倍優れている方なのだなと思いました。

その中で「あらっ?」と思うような記事がありました。

アニメ「3月のライオン」でおなじみの先崎九段が書いた

羽生九段とデビューまもない藤井四段の非公式での一戦です。(TV生放送。)

まだ年少者(満18歳未満)であった藤井四段に労働基準法の壁が立ちはだかります。

壁があったのは藤井四段だったはずなのに、羽生九段がその壁にやられてしまいます。

羽生九段は勝負に負けたわけではないのですが、うれしい勝ち方ではありませんでした。

藤井四段にすっかり気を遣われてしまった模様です。

詳しいことは書きませんが、社労士なら、「ほぉー」という内容で面白いですよ。

図書館に行けばNumberが読めると思いますので、興味のある方は読んでみてくださいね。

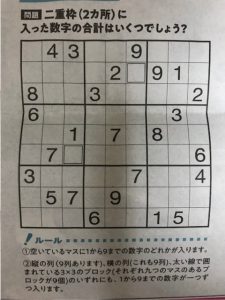

数独

ただ今数独にはまっています。

ルールは簡単で、縦と横、9つに分かれているブロックにそれぞれ1~9までの数字を一つずつ入れることです。

もともと私はクロスワードパズルが大好きなので、新聞や雑誌で見かけるとやらずにはいられない性分です。

お正月やGWに掲載される大型のクロスワードなんかを見ると、腕試しの意欲がメキメキと湧いてきてしまう

のですが、こういうのは時間がないとできませんので、時間をつぶして待たなければいけないようなときのために

切り抜いてあとで楽しんだりしています。

さて、1~9が一つずつ入る数独。

コツなど何もわからずいきなりやってみましたが、これがとーーーんでもなく難しく…。

よく年配の方が電車の中でやっているのを見かけていたので、私にもできるだろう!と

たかをくくっていましたが、途中で何度も縦・横のどこかに数字がダブってしまいました。

なんでできないんだろう…と、方眼紙に同じ数独を書き写すこと3回。

朝と寝る前にやって1週間かけて完成しました!!

やってみてわかりましたが、この数独、絶対にあてずっぽうでは数字が入りません。

「ここにはこの数字しか入らない!」という理論が確立しないとうまくいきません。

クロスワードは、語彙力とひらめきを問われるパズルだと思いますが、数独はひたすら理論です。

あとから気づきましたが、私が初トライした問題は、難易度5のうち4番目に難しい問題でした。

初めてやるのであれば、難易度2か3から始めたほうがいいですね。

難易度4まではなんとか自分の力で解けましたが、難易度5は難しすぎて歯が立ちません。

ただ今お手上げ中です~ \(^ ^)/

途中で行き詰ってしまい、どうにもこうにも先に進みません。

これを突破するためには、上級理論を知らないと数字が入れられないような気がしますので、

数独の教室があったら一度通って教わりたいぐらいです。

クロスワードパズルは、マスに入る言葉自体を知らなければ、どんなに考えても埋めようがないものですが、

数独は1~9のどれかの数字が必ず入るので完成させることができます。

「ここにはこの数字!」という確証を得るまでの集中力と完成できた時の達成感が心地よく、

面白いところなのではないかと思います。(算数の知識は全く関係ありません!)

ステイホーム中にうってつけのパズルですので、みなさんも一度お試しあれ!

演奏会再開♪

新型コロナウイルスによる休業要請が解除され、

先週、ついにオーケストラの演奏会が再開されることになりました♪

ただし、今までとは異なる新しい演奏・観覧スタイルで。

私は定期会員ですので、年間チケットを購入し席が決まっていますが、

座席は、前後左右一つおきの配置になり、改めて席の予約が必要になりました。

その他に施されたコンサート会場ならではの対策をご紹介します。

・来場者全員の検温(非接触型体温計の設置)

・チケット半券のもぎりは自分で。

・プログラムの手渡しはなし(自分でプログラムを取る)

・「ブラボー」などの掛け声禁止

・終演後の退場は、場内アナウンスの指示に従い2階席から退場

・ホワイエ(休憩所)でのドリンクコーナー閉鎖

そして一番違和感があったのは、演奏者がマスクをしていたことです。

管楽器はマスクしていたら吹けませんので、もちろんつけていませんが、

弦楽器、打楽器、指揮者、ピアニストの皆さんがマスクをしていました。

演奏者同士の距離もいつもより空いていて、オーケストラの編成も小ぶりな感じでした。

管楽器の飛沫がステージ上で気になるところですが、通常の会話で出る飛沫より少ない

という実験結果が出ています。

だったら別に演奏者はマスクする必要もないのに…と思いましたが、

マスクほど手軽な感染予防はありませんので、とやかく言うところでもありません。

ちなみに演奏者のマスクは色が統一されていました。

楽団員がグレー、指揮者が黒、ソリストのピアニストは白。

グレーと黒は、衣装の黒と統一されていてなかなか良かったですが、

ステージ上での白いマスクは、ソリストの華々しさを台無しにしてしまいますね^^;

オーケストラも観客も約3ヵ月ぶりの演奏会なので、感慨深いものがあるはずなのに、

顔の表情はわからないし、こちらも拍手しかできないので、お互いの気持ちが伝わらない、

ちょっと冷めた演奏会になったように思いました。

次回の演奏会は今月末。

東京の感染者数が今のままでは、またオーケストラはマスク着用でしょう。

何も気にせずに演奏することは、まだまだ先のことになりそうです。

やればできること

「やればできるじゃない!」

と思うことが、このコロナ禍に三つありました。

一つ目は在宅勤務。

たぶんコロナのことがなければやらなかった勤務形態ですが、

通勤時間がまるまるそっくり無くなることはとても大きなことだと思いました。

片道1時間としたら、往復2時間が他のことに使え、

さらに満員電車のストレスから解放されるのですから、

こんなにすごいメリットはありません。

メリットとデメリットは裏表の関係にありますので、

在宅勤務が人との接触を断つために有効な手段だとするならば、

デメリットは人との接触が持てないことです。

もちろん、オンラインや電話で会話ができますが、本当に言いたいことは伝えにくいです。

直接会って、その場の空気を同時に感じとることができませんので、

それを必要としない作業で、自宅の環境が整っていて、家族に理解があれば

ものすごく集中してはかどる勤務形態だと思います。

二つ目は、「やればできるじゃない!」というよりは

「人が少なければ正常運行ができるんじゃない!」というものです。

朝のラッシュ時は、混雑から遅延することが多くあります。

ところが緊急事態宣言前後から急激に通勤客が減り、

山手線でも毎日座れるというあり得ない通勤になりました。

そうすると、電車って遅延しないんですね。

今回初めてわかりました!

二本の電車に乗り換えて通勤する私は、いつもより一本あとの電車に乗っても普段と変わらない、

むしろ早く到着するという状況です。

要するに今までオーバーシュート(コロナで覚えた言葉^^)していたということですよね。

三つ目は、持続化給付金とともにとても有名になった雇用調整助成金の申請書類が減ったことです。

雇用調整助成金は昔からある助成金で、とにかく手続きの書類が多く、

日付の制約が厳しい助成金でしたが、これでは一般の事業主が資金に困っていても

利用できないということから、次々と要件が緩和され、

現段階では3種類の申請用紙と4つの添付書類で手続きができるようになりました。

「やればこんなに簡素化できるんじゃない!!」とちょっと怒りも込めて言ってしまいます。

書類の簡素化とは裏腹に、二転、三転する申請用紙を何度も書き換え、

ガイドブック・FAQ・支給要領もそのたびに印刷してものすごい労力と紙を使ってきました。

どの助成金も書類の多さは同じです。

これを機会に他の助成金も、もう少し申請しやすいよう、書類を簡素化してほしいところです。

【おまけ】

こちらは、先日訪問したお客様の近くにある神社の手洗い場です。

この場所に立つと自動的にお水が流れてきました~

コロナ対策でしょうか?(笑)

2つ目の働き方改革

昨年4月に施行された法律による働き方改革では、

それぞれのライフスタイルにあった多様な働き方を生み出すことが目的でしたが、

1年後の2020年4月、よもや新型コロナウイルスという疫病によって、

目的の異なる働き方改革を強いられようとは夢にも思いませんでした。

人と人との接触を断つ働き方。

つまり在宅勤務です。

人との接触を7割から8割減らすようにと急に言われても準備ができているわけがありません。

それほどの緊急事態になってしまったということですね。

在宅勤務と言われ、まず思ったのが、数年前に導入されたマイナンバーに対するセキュリティのことでした。

あんなに躍起になってセキュリティ対策を講じるよう求められたのに、

事務所を管理区域としている社労士はどうしたらよいのだろう…?

何か指針はあるだろうか…?

社労士会に問い合わせてみたところ、社労士法上、事務所以外での勤務が難しいため、

社労士会としては在宅勤務を推奨していないという回答が返ってきました。

今は非常事態。

「はい、そうですか。わかりました。」と素直に応じているときではないのでしょう。

とにかく感染拡大を止めないと。

とは言え、業務の性質上、完全なる在宅勤務は難しいですが、

これを機に、一時的にでも通勤を避けられるよう、環境を整えることにしました。

緊急事態宣言が出ている5月6日までには間に合いませんが、感染しない努力だけはしていきたいと思います。

さて、こちらは2度目の開花となる胡蝶蘭。

うちで咲いたのは初めてです。

一つずつ花が開き、この週末に満開となりました。

ステイホーム週間の癒しです。

マスクよ、いずこ…

世界、そして東京での新型コロナウイルスの感染拡大が止まりません。

外出自粛、お花見禁止、オリンピック延期となり、誰もが経験したことのない恐怖に不安でいっぱいです。

個人でできる対策を試みたいところですが、とにかくマスクが買えません。

3月になればきっとマスクが買えようになると思っていましたが、医療現場ですら足りないというのですから、

店頭にマスクが並ぶことはしばらく難しそうです。

でも世の中の多くの人がマスクをしているので、みんなどうやってマスクを手に入れているんだろうと

不思議に思っていましたが、どうやら洗って再利用している人が多くいるようです。

ということで、私もマスクを洗って使うことにしました。

ボールにお水を入れ、食器洗い用の中性洗剤を入れて30分ぐらい浸けおきして干しました。

まだ新品の在庫はあるので、今あるマスクを1年ぐらい使う覚悟でいないとダメかもしれません。

もしも皆さんの中に在庫すら心もとないという方がいましたら、頑張れば確実に買える方法があります。

国内のマスクメーカーのネット通販で、今のところ毎日13時から販売しています。

30分ぐらいで売り切れますが、同じ人が2回買うことはできませんので、初めて買う人は買える確率が高いです。

今までは平日にしか販売していなかったので私も買えませんでしたが、春分の日から、

土日も販売するようになりました。

私も春分の日にトライしましたが、この日は勝手がわからず、買えず。

翌日、再トライして1袋7枚入り×2袋(これがワンセット)をゲット!

アクセスが集中するのでなかなかサイトにつながりませんが、ひたすらリロードです。

カートに入れてもまたつながりませんがリロード。

カード決済でもリロード、リロードの繰り返し。

でも確実に買えます!

その代わり、一人1回限りですので、私はもう買えません。

医療用マスクは中国から輸入することができるようになり、4月には国内生産で7億枚のマスクを供給するとのこと。

それでもまだ、日本の人口が1億人としても、月に一人7枚しかありませんので、やはりしばらくは再利用です。

洗っても頑丈なマスクに感謝!(涙)

先が見えない闘いがしばらく続きますが、皆さま、お互いに気を付けて過ごしましょう!

白菜 レシピ

新型コロナウィルスの感染拡大が世界規模となり、何とか食い止められるよう、

個人レベルでできることをしたいところですが、マスクが本当に売ってないですね~

政府は1週間に1億枚提供すると言っていたのに、いったいどこにあるのでしょう?

ドラッグストアの開店時に行けば買えるところもあるようなので、

先日の連休に近所のドラッグストアに行ってみましたが、

「入荷の予定なし」と言われました。

2件目のドラッグストアで聞いたら、

「レジに言ってもらえれば、小さめのサイズならありますよ」と言われ、

なんといきなり50枚入り1箱をゲット!

きっとこういうのは、ご近所づきあいがあればSNSなんかで情報が回ってきたりするんだろうなぁ

と思いましたが、あいさつ程度のつきあいでは自力で開拓するしかありません。

さてさて、前置きが長くなりましたが、今回は白菜の話題です。

みなさんは、何を作るときに白菜を買いますか?

私は餃子か鍋をするときにしか買いませんが、1/6にカットされた白菜でも必ず余るので、

余った葉っぱをどう調理しようか、使い道に困っていました。

でも今回は、これを作るためにわざわざ白菜を買いました。

余った白菜を一気に使うレシピがあったのです。

これが簡単で美味しい!

その名も「白菜と玉ねぎのくたくた煮」。

【作り方】

1.白菜を1cmぐらいに切る。玉ねぎも適当に櫛切りに。

2.鍋にごま油をひいて、白菜と玉ねぎを入れ、油となじませる。

3.野菜の水分を出すために、ちょっとだけ塩をふる。

4.鍋に蓋をして、弱火で15分から20分煮る。

(この前大きい鍋に葉っぱをたくさん入れて作ったら50分ぐらいかかりました!?)

作り方はこれだけです!

味付けは、最後にくたくたになった野菜にお醤油をかけます。

さらに水分が出るので、また煮詰めます。

見た目は茶色で色気なしですが、食べてびっくりですよ!

ものすごーーーく甘いです。(想像以上に甘い!)

是非とも野菜だけの甘みを味わってみてくださいね!

運転免許の更新

先日、運転免許の更新がありましたので、近くの警察署に行ってきました。

高齢化社会と言いますが、私の行動エリアには、だいたい私より年下の人のほうが多いので、

どこに高齢者がいるのか?と思う世の中ですが、免許の更新に行ってビックリしました!

ものすごい高齢者率でしたよ!!

たぶん、8割は私より年上だったのではないでしょうか?

見た目は老けているけど、もしかして年下かな?というレベルではありません。

明らかにご年配の方です。

と言いますのも、

当日は75歳以上を対象にした「認知機能検査」を行っていましたので、

そこに並んでいる人は全員75歳以上であることがはっきりしています。

高齢者の運転についてこんなに世間で話題になっているというのに、

免許を更新する意欲のある人がこれほどまでにもいるという事実に驚きです!

そして若い人がなんて少ないのでしょう。

平日のせいかもしれませんが、

社会人になったらローンを組んでかっこいい車を買う時代は遠い過去ですね~

私はペーパードライバーなので、当然のごとく優良ドライバーと言うことで、

ずっと5年に一度の更新を行っていますが、これはこれでかなりキツイ現実を見せつけられます。

顔の変遷が。。。

5年前もショックを受けていたのに、今回もさらなるショックを受けて帰ってきました。

どうせ運転しないなら、自分の顔写真に耐えられないことを理由に免許を返納してもいいぐらいですが、

自動運転ができる車が出たら乗ってみたい気もするので、また5年後も更新するのでしょう。

それにしても、認知機能検査はちゃんとした結果が出るような検査をしてほしいですよね。

どんな検査が行われているか警視庁のサイトを見てみましたが、

事前の練習ができてしまいそうな検査に思えて仕方ありません。

認知機能が落ちている人はできないということなんでしょうが、

ちょっと甘いと思うのは私だけでしょうか?

☞ 認知機能検査について(警視庁Webサイトより)

仕事納めの日に

ついに仕事納めの日がやってきました!

いつものことながら、早いですね~

今年のカレンダーも今日までで、来年のカレンダーと交換です。

以前にもご紹介しましたが、

今年は猫川柳カレンダーをいただきましたので、

週めくりで猫の生態を楽しませてもらいました。

猫がどんな性格の生き物か、猫川柳カレンダーがなくても

だいたいわかっていましたが、予想通りの猫ちゃんです。

こうなれたらいいよね~ という性格だから愛されるのかもしれません。

猫川柳カレンダーの中から私のお気に入りを2枚。

「ああ素敵 この感触が たまらない」

かわいすぎです~

「絢爛な 花にも負けない この美貌」

その通りでございます。誰もあなたには勝てません!

来年はうし年。

牛の川柳カレンダーがあれば見てみたい(笑)

では皆さま、よいお年をお迎えくださいませ。

!?・・・ちがうちがう・・・!?

来年は子年。ねずみでしたね!?

この先取り感は何でしょう?

来年も思いやられそうな予感です ^^;

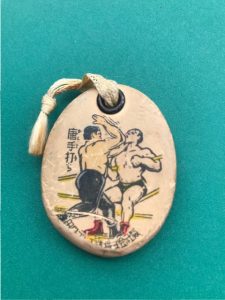

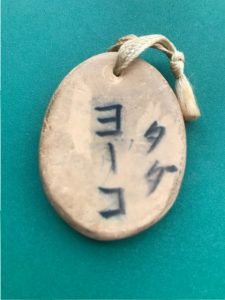

名前の表記

先日、家の引出しからこんなものが出てきました。

何だかわかりますか?

これは消しゴムです。

私にとってはとても懐かしい消しゴムですが、この裏面を見て笑えました。

名前が「ヨーコ」とは!?

子供の感性なのか何なのか…?

でもカタカナだったらありかもしれませんね(笑)

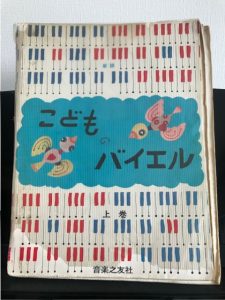

これを見て思い出したのが、こちらの名前。

これはピアノの教則本のバイエルで、初心者が一番最初に手にする楽譜です。

名前は「よおこ」。

しかも書いたのは母。この感性は何なんでしょう?

感性なんかではないですね。

発音通りに書いたほうが子供にわかりやすいとでも思ったのでしょうか?

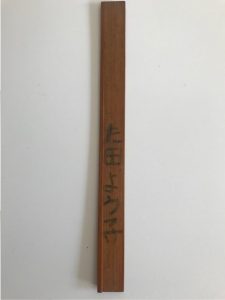

そしてさらに思い出したのがこちらの30cm定規。

小学1年生から今でも使っている竹のものさしです。

裏面にはこのような名前が。

書いたのは、担任の先生です。

小学1年生で習う漢字のみを使って名前を書いてくれたのですね。

名前は「よー子」でもなく、「よお子」でもなく、ちゃんと「よう子」でした。

さすが!!(笑)

最初の消しゴムは、「唐手打ち」という漢字も面白いですね。

わざわざふりがなが振ってあるところも。

けっこうなお宝ものです~

この消しゴムもバイエルも定規も6歳前後に使い始めたものばかりです。

今では物に名前を書くことなどありませんので、

そういう時代だったのか? 子供だったからなのか?と

?マークだらけの当時の心境に思いを巡らせることがとても楽しいひとときでした。

最近読んだ本 ~生き物の死にざま~

読書の秋に「生き物の死にざま」(著:稲垣栄洋)という本を読みました。

さまざまな生き物の驚くような死にざまが書かれています。

言われてみればそうだなと思うこともたくさんありました。

例えば昆虫ですが、

多くの昆虫の寿命は一年もないこと

子孫を残すために、生まれてから成虫になるまでが早いこと

交尾を終えるとまもなく死んでしまうこと

親は子育てをしないこと

子供は親の顔を知らないこと

そんな昆虫の中では珍しく、ハサミムシのメスは子育てをするそうです。

石の下で、産み付けた卵にカビが生えないように、なめたり空気を入れ替えたりと世話をし、

卵がかえるまで(40日~80日)飲まず食わずで、かたときも卵のそばを離れないそうです。

一方でオスはどこに行ったのか、行方知らず… ^^;

さて、卵が無事にかえるとここからがすごいです!

ハサミムシは肉食なので小さな虫を餌にしていますが、孵化したばかりの幼虫に餌をとることはできません。

そこでおなかをすかせた幼虫は母親のおなかに集まってきます。

哺乳類ならここはお乳を飲む場面でしょうが、なんとハサミムシの幼虫は、母親を食べ始めるそうです!?

母親は逃げることなく、むしろ子供たちのために体を差し出します。

こうやって母親を食べつくしたころに春がやってきて成長した子供たちは巣立っていきます。

これがハサミムシの母親の死にざまです。

他にも鮭、ウミガメ、タコ、女王アリなどの、感動的であり、残酷でもある死にざまが紹介されています。

人は子育てをし、長く生きる力を持っている生き物ですが、

自然界に生きる生き物の死にざまを見ていると、最近の人は、

長く生き過ぎている…というか、生かされ過ぎているのではないかと思ってしまいます。

単なる生き物として与えられた生命力の中で本能的な死を迎えることができたら

それが一番よいことだなと、親を見送る立場になった今、感じるこの頃です。

「生き物の死にざま」は、生きることについて何かを感じずにはいられない本だと思いますので、

機会がありましたら、是非とも皆さんも読んでみてくださいね!